Dans les premiers jours de juin 1989, vivant à San Francisco, je n’avais comme source d’information que BBC World Service qui relatait en direct les massacres de Tien-An-Men avant d’enchîiner, sans transition, sur les premières notes guillerettes d’Out of the Blue qui servent depuis 1948 à annoncer les résultats sportifs de la veille. Les Godons ne seront jamais des gens sérieux. Et puis ce fut le silence des agneaux. Deux mois plus tard pourtant, durant un séjour à Hong Kong, plusieurs banquiers m’annoncèrent une crise financière pour le 2 juillet 1997 en début de matinée : on ne fait pas entrer une dictature sanguinaire au cœur du système financier sans tout casser. Huit ans passèrent, et au jour et à l’heure dite d’ouverture de la bourse de Hong Kong, surlendemain de la rétrocession (la veille avait été férié), tous les marchés d’Asie dévissèrent.

Or en 2021 les analyses argumentées venant d’organismes prestigieux mettent sous cette crise de multiples prétendues causes, bulle immobilière japonaise ou manipulations du bath thaïlandais, mais omettent, y compris dans la chronologie des événements, de rappeler que le 30 juin 1997 à minuit, un régime militaire communiste mit la main sur Hong Kong. La cécité reste totale, l’aveuglement complet, le déni permanent. Tocqueville relevait déjà la fascination pour la Chine des économistes libéraux, ces inventeurs du despotisme moderne [1]. Et il aura fallu plus de trente ans, la crise du Covid et l’impudence des diplomates de Pékin, pour que les Occidentaux fassent semblant de redécouvrir que la Chine, ce n’est jamais que la Corée du nord avec l’électricité [2]. Et encore.

Car avec un EPR qui fuit, des métros sous l’eau, des barrages sur le point de céder, un rationnement et des coupures d’énergie, un immobilier qui s’effondre, une démographie qui fait de même, une population majoritairement hors du temple de la consommation, comment ne pas sourire au spectacle ridicule d’une armée d’opérette qui se vante de pouvoir prochainement réussir dans le détroit de Formose ce que Napoléon et Hitler ratèrent naguère dans le Channel ? Nombreux sont d’ailleurs les Chinois qui prédisent une chute prochaine [3].

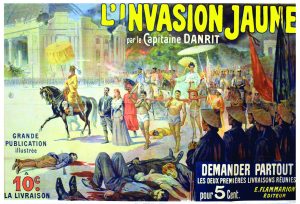

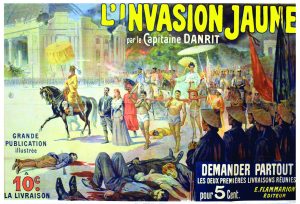

Mais ce sera trop tard pour Hong Kong sacrifié à un remake inversé du péril jaune de nos arrières grands-parents, tout aussi fantasmé, par des Occidentaux qui, pour reprendre le mot d’un personnage emblématique de l’humour britannique, le Colonel Blimp de David Low, ont depuis longtemps fait le choix irrévocable de se laisser guider d’une main ferme par les circonstances.

Le Cadet

[1] L’Ancien régime et la Révolution, Livre III Chapitre III, 1856.

[2] Voir Le Cadet, dans la Revue Défense Nationale n° 768, « Le monde d’avant-demain », mars 2014 ; sur La Vigie, « Le grand bond en arrière », n° 68, février 2020 ; « L’empire de la déraison », n° 72, juin 2020.

[3] Lire du professeur Xu Zhangrun, Alerte virale, quand la colère est plus forte que la peur, R&N Editions, 2021.