Lettre de La vigie datée du 17 mars 2021

L’allié grec

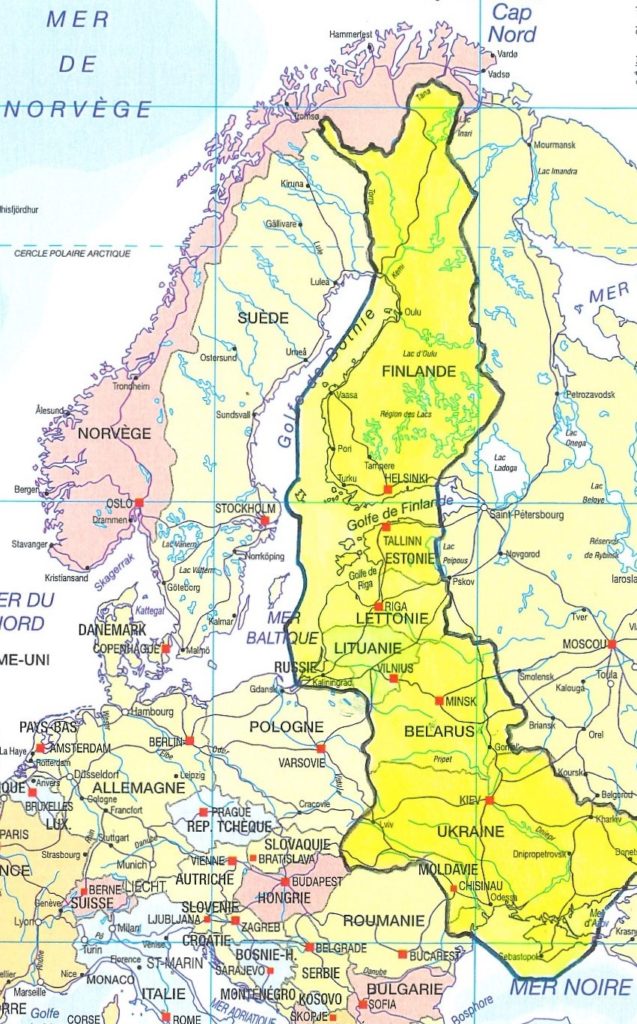

Depuis les tensions de l’été dernier en Méditerranée orientale, la France s’est rapprochée de la Grèce. Celle-ci a réglé tous ses différends avec ses voisins balkaniques. La profonde rivalité avec la Turquie demeure, aggravée par la question chypriote. Le rapprochement avec la France est logique du point de vue d’Athènes. Pour Paris, il faudra veiller à ce que cela ne soit pas seulement un coup diplomatique mais une alliance durable.

Pour lire l’article, cliquez ici

Introduction aux opérations multidomaines

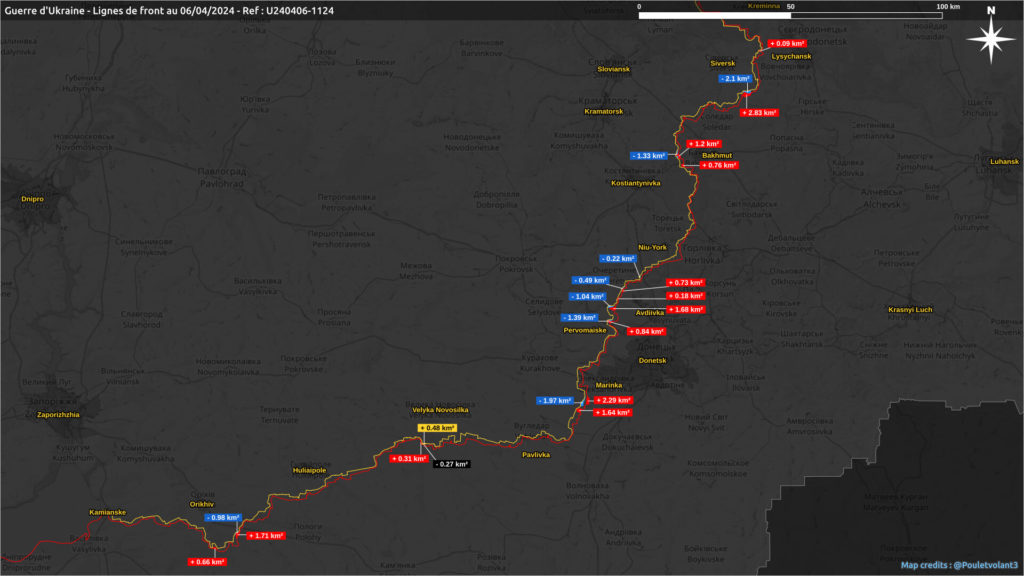

La synergie des engagements militaires multi-domaines a connu une accélération à partir de 2014. Le développement de stratégies hybrides, combinant des modes d’actions militaires et non-militaires de la part de compétiteurs ou de perturbateurs stratégiques, étatiques ou non, a conduit les États-Unis à structurer leur approche des opérations multi-domaines (MDO) et à solliciter leurs alliés. Comme à chaque fois qu’émerge un nouveau concept à caractère stratégique et opérationnel, chacun d’eux est amené à se l’approprier avant d’envisager une réponse commune interopérable et coordonnée. La France s’y prépare. Les prochains sommets de l’OTAN et de l’UE pourraient voir l’adoption des premières initiatives multilatérales concrètes.

Pour lire l’article cliquez ici

Lorgnette : Sénégal troublé

Les événements de ces derniers jours au Sénégal sont inquiétants. En effet, l’arrestation du principal opposant au pouvoir, Ousmane Sonko, a déclenché une série d’émeutes sanglantes (une dizaine de morts, près de 600 blessés). Si la situation s’est depuis apaisée, elle révèle plusieurs tendances. Tout d’abord que la démocratie sénégalaise, souvent citée en exemple, n’est pas à l’abri de soubresauts. Qu’on se souvienne de ce qui est arrivé il y a vingt ans en Côte d’Ivoire. Le président, Macky Sall, reste très ambigu sur une éventuelle troisième candidature et a réussi à éliminer l’opposition… sauf Ousmane Sonko, qui n’est pas du sérail. Il s’est fait un nom en arrivant troisième à la dernière élection présidentielle en dénonçant la corruption mais aussi l’influence française.

Or, ce sentiment antifrançais se répand dans tout l’ancien pré carré africain. C’est prêter beaucoup de pouvoir à la France mais l’affaire intervient alors que le débat fait rage autour de l’opération Barkhane. Si les esprits sont concentrés sur le Sahel, il convient de demeurer prudent envers les appuis solides de la région. Un Sénégal déstabilisé serait une très mauvaise nouvelle pour tous.

JOCV

Abonnés : cliquez directement sur les liens pour lire en ligne ou téléchargez le numéro pdf (ici), toujours avec votre identifiant/mot de passe. Nouveau lecteur : lisez l’article au numéro, en cliquant sur chaque article (2,5 €), ou alors en vous abonnant (abo découverte 17 €, abo annuel 70 €, abo. orga 300 € HT) : ici, les différentes formules.

Crédit photo : pixabay