La prolifération nucléaire (1/2) (JD)

A la suite de nos articles récents sur la dissuasion, voici le 1er de 2 articles publiés au début des années 2000 sur la prolifération.

Le fait nucléaire se présente dans beaucoup de discours actuels en 2025 comme une donnée abrasive qui divise ceux qui s’en saisissent. Beaucoup cherchent d’abord à le réintégrer dans le corpus de la guerre ouverte, malédiction des sociétés constituées.

Il nous a semblé pertinent en ce début d’été mouvementé en France et en Europe de revenir sur ce que nous percevions il y a 25 ans, en l’an 2000 des questions de dissuasion, de prolifération et de supériorité stratégique avec deux textes, le premier diffusé en juin 2000 dans la Revue AGIR n°4 et le second en juin 2004 dans le Research paper n°10 du collège de défense de l’Otan.

Ils éclairent les conflits entre la Russie et l’Ukraine soutenue par les pays européens et la tension entre Israël soutenu par les Etats-Unis et l’Iran. Ils nous parlent aussi de Corée, du Japon, de Taiwan comme de Turquie et d’Arabie séoudite.Comment notre réflexion a-t-elle progressé depuis ? Qu’avons-nous appris ?

En moins de 25 ans, le nucléaire militaire serait-il devenu infirme ? Ses effets stabilisateurs se seraient-ils évanouis ? Ses inhibitions contournées ?

Voici une genèse de ses évolutions.

La lutte contre la prolifération est désormais installée au premier rang des enjeux du monde de l’après-guerre froide ; devenue l’objectif militaire principal des puissances occidentales, elle tend à remplacer la dissuasion nucléaire comme mode majeur de régulation stratégique.

Tout semble avoir été déjà dit de la prolifération ; à moins que tout ne reste à dire. Comme les cellules cancéreuses qui, se diffusant de façon incontrôlée, minent l'organisme, la multiplication des armes nucléaires représenterait une menace majeure pour le monde et devrait être combattue avec vigueur. Notre vie, notre avenir seraient en jeu. Tel est le discours ambiant, convenu, "politiquement correct", un discours partiellement tronqué, voire parfois truqué et même, à certains égards, déstabilisant.

Il faut tout d'abord tordre le cou à quelques idées répandues qui placent sous le même vocable apocalyptique d'armes de destruction massive des instruments aussi hétéroclites que des missiles balistiques aérobies ou intercontinentaux, des obus, des bactéries, des agents chimiques ou encore des têtes nucléaires mégatonniques. Avantageux, cet amalgame a pu l'être pour barrer tous les accès à la puissance militaire. Il n'était pas question de laisser quiconque tenter de surclasser de façon non conventionnelle les armées classiques, défier les puissances nucléaires ou terroriser des populations civiles constituées en otages. Tous les chemins vers les armes “ égalisatrices ” de puissance devaient être contrôlés et cela justifiait quelques slogans.

En réalité, le pouvoir de destruction massif, instantané, concentré à l'extrême, n'appartient qu'à l'explosif atomique, et c'est bien d'arme nucléaire qu'il s'agit en dernier ressort, lorsqu'on parle de prolifération d’armes de destruction massive. Tous les autres instruments sont incapables de menacer les sociétés de destruction physique existentielle, même s'ils s'attaquent à leurs volontés et menacent de les anéantir par pat psychologique, via leurs opinions publiques.

De la prolifération verticale à la prolifération horizontale.

La prétendue anarchie qui régnerait dans le développement des armes nucléaires et justifierait nos craintes n'est pas vérifiée dans les faits. Outre que le contrôle existe, juridique, technique, voire militaire, on constate que l'arsenal nucléaire s'est plutôt développé chez les puissances établies que chez les apprentis sorciers. La prolifération nucléaire a d'abord été le fait de ceux qui la dénoncent aujourd’hui. Certes, il était difficile, lors de l'avancée scientifique majeure qu'a été l'arme nucléaire, d'en prévoir le développement et les limites, et de définir un seuil de suffisance nucléaire. Dans un premier temps, les arsenaux des deux grandes puissances ont connu une forte inflation relevant d'une stratégie de surclassement stratégique voire de harassement économique plus que d’optimisation de capacités militaires.

Cette prolifération verticale a connu son sommet au cours des années 1980 avec des plafonds de 30 à 40 000 têtes nucléaires tant du côté soviétique que du côté américain. A travers les accords de réduction des armements stratégiques, les Etats-Unis et la Russie se sont mis d'accord pour un niveau dix fois moindre et semblent même viser à terme un objectif de 1000 à 2000 armes. Mais il ne pourra être atteint, hors de tout aléas politique, qu'en une dizaine d'années, compte tenu des capacités, des procédures et des coûts de démantèlement des armes. Notons que cette prolifération vertigineuse s'est toujours faite dans une certaine transparence, puisqu'elle correspondait à une volonté dissuasive, à un affichage de puissance : des données déclarées et vraisemblables ont toujours été disponibles sur les armements nucléaires stratégiques. L'apocalypse devait être quantifiée pour rester dissuasive. Voilà pour la haute époque de la prolifération, celle des Grands.

Très différente et autrement discrète a été la prolifération horizontale. Comme souvent dans la haute technologie, le développement d'un programme nucléaire militaire conduisant à une arme s'est effectué dans la plus grande discrétion, voire la clandestinité. Cachée, rampante et donc sournoise, cette prolifération avait été sévèrement encadrée par la logique des blocs. Et c'est l'effondrement soviétique qui en a provoqué la brutale accélération en libérant les savoirs, les instruments et les matières nucléaires de leurs allégeances anciennes. Beaucoup d'aventures devenaient alors théoriquement possibles. En fait, il n'en a rien été grâce à la vigilance des Etats, dotés ou non d’armement “ légitime ”. L'ère moderne de la prolifération est celle des occasions et des larrons. La prolifération est en réalité, tout sauf ce phénomène nouveau au développement exponentiel qu'on nous présente parfois.

Une prolifération nucléaire surveillée, encadrée, raisonnée.

Dès les années 1960, les Etats-Unis et l'Union soviétique, relayés par la communauté internationale, ont considéré que la diffusion des technologies nucléaires militaires entraînerait des risques majeurs pour la communauté internationale ; tous se sont donc accordés pour élaborer un dispositif complexe et contraignant, pour contrôler d'abord la prolifération des armes nucléaires (TNP), puis celle des vecteurs balistiques de délivrance de ces armes (MTCR). Remarquons que dix ans après la fin de la guerre froide, la lutte contre la prolifération est devenue l'argument central du paysage stratégique, un élément de dramatisation de la scène internationale manipulé avec brio à l'Ouest, surtout par les Américains. On se souvient des montées en tension méthodiques, planifiées, orchestrées pour dénoncer les programmes nucléaires cachés de l'Irak ou de la Corée du Nord, de l'intense activité diplomatique qui a accompagné la prorogation du TNP, la négociation du traité d'interdiction des essais, les travaux sur la licéité des armes nucléaires, ceux sur le "cut off" des matières fissiles, la relance du débat sur le "non-usage en premier"...

Tout ce qui touche au nucléaire militaire est aujourd'hui "mis sous contrôle", juridiquement encadré, dénoncé comme atteinte à la sécurité et à la paix, et ainsi désigné à l'élimination légitime par les gendarmes de la société mondiale. Le dispositif juridique de la légitime défense collective est en place pour lutter contre les proliférations. L'OTAN s'est officiellement saisie de cette croisade depuis janvier 1994, comme d'un dossier majeur à l'égal de l'européanisation ou de l'élargissement de l'Alliance. Dans les pays occidentaux, les commissions d'information parlementaires et les rapports alarmistes se succèdent …

Cette unanimité suscitée par l'autre rive de l'Atlantique doit-elle nous satisfaire, peut-elle nous rassurer ? Est-il raisonnable de confier aux plus grands dans l'ordre nucléaire le soin de dire le vrai et le faux, le permis et l'interdit ? Est-ce aux nantis du nucléaire de désigner les bons et les méchants et d'interdire à quiconque de se sanctuariser à son tour ? La dénucléarisation du reste de la planète renforcerait-elle automatiquement sa stabilité, améliorerait-elle à l'évidence sa sécurité ?

Pour aborder ces questions dérangeantes, qui n'admettent implicitement que des réponses positives, examinons les Etats qui ont, de près ou de loin, une dimension nucléaire militaire aujourd'hui. Leur nombre a-t-il augmenté ? Où en sont-ils ? Menacent-ils la sécurité mondiale, l'ordre établi ? Sont-ils facteurs de stabilité ou fauteurs de désordre ? Quel a été leur cheminement de sécurité depuis trente ans ? En quoi leur recours au nucléaire militaire est-il raisonnable, critiquable, explicable ? Quelle était l'alternative ?

L'état des lieux en 2000.

La prolifération des armes nucléaires et de leurs vecteurs de frappe concerne aujourd'hui à des stades de développement divers une vingtaine de pays, exactement comme dans les années 1980, même si la liste a un peu changé Le tour du monde nucléaire militaire peut se faire ainsi :

- les cinq pays fondateurs, les seuls légitimes: Etats-Unis, Royaume-Uni, Russie (en tant que continuateur désigné de l'URSS), France et Chine; leur légitimité est historique et résulte de la possession de l'arme lors de la négociation du TNP en 1968.

- les héritiers nucléaires de l’URSS : Ukraine, Biélorussie, Kazakhstan, proliférants de facto qui, après avoir commencé à transférer à la Russie leur armement nucléaire dès 1992, ne possèdent plus d’armements stratégiques répertoriés, mais en conservent les savoir-faire et les installations.

- le crypto-nucléaire : Israël et son arsenal nucléaire masqué.

- les proto-nucléaires : Inde et Pakistan, deux contrevenants affichés, aux programmes nucléaires désormais démontrés.

- les pré-nucléaires : Irak, Corée du Nord, Iran, Algérie ; chacun de ces Etats a fait l'objet de mises en demeure solennelles et d'épisodes dramatisés à l'extrême qui en appelaient à la conscience mondiale. En réalité, le dispositif irakien a été sérieusement encadré par l'action de la commission spéciale des Nations unies agissant dans le cadre de la résolution 687; le programme nord-coréen a été l'occasion d'un vrai chantage stratégique suivi d'un marchandage avec Etats-Unis, Russie et Chine ; le programme iranien, mal connu, a fait l'objet d'une diabolisation soutenue ; quant à l'embryon de programme algérien, il semble qu'il n'ait jamais dépassé le stade du projet.

- les postnucléaires : Afrique du Sud, Argentine, Brésil que l'on peut sans doute qualifier aujourd'hui de "repentis du nucléaire".

- les pseudo-nucléaires : dans cette catégorie, on peut ranger tous les pays dont l'aptitude nucléaire militaire est restée à l'état virtuel ; ils possèdent un programme électronucléaire, procèdent à des recherches nucléaires fondamentales, disposent d'un haut niveau technologique et à ce titre sont capables de réaliser des armes atomiques. Le Japon, l'Allemagne, l'Italie, la Suède au moins, sont dans cette catégorie.

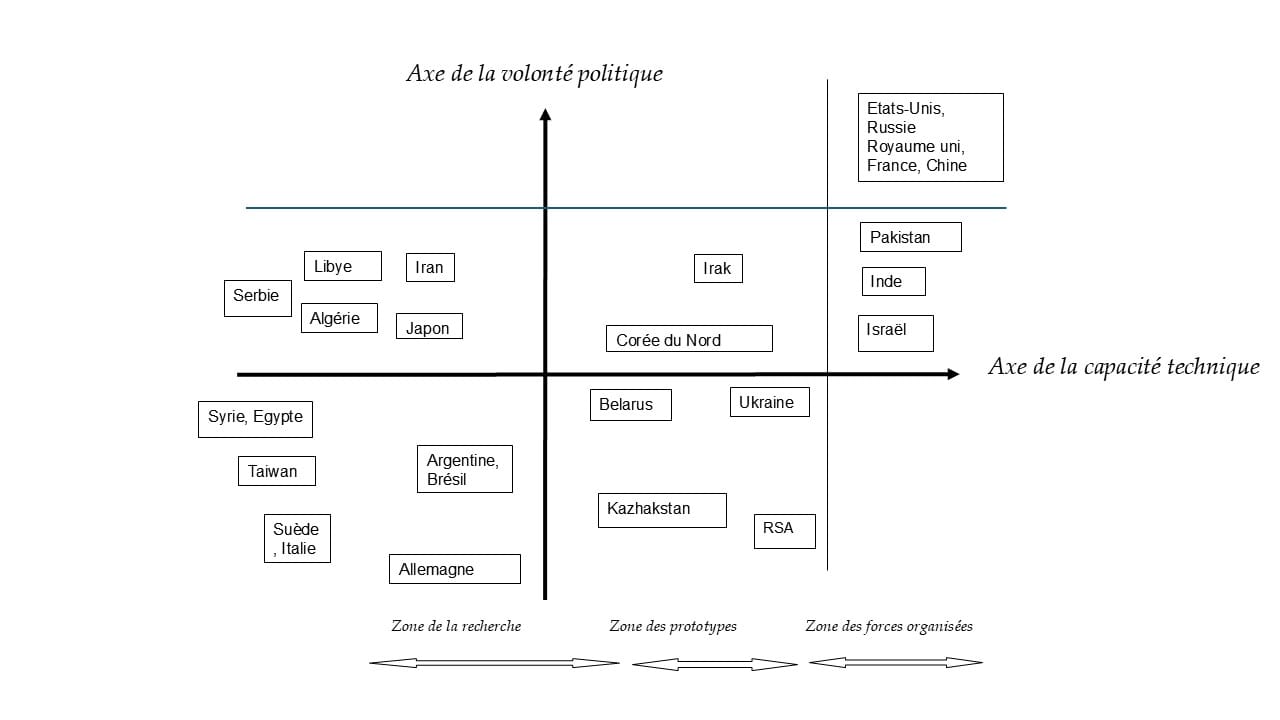

Cette typologie mise en place, où faire passer une ligne rouge ? Comment déterminer qui a un projet nucléaire militaire attentatoire à la stabilité du monde ? Pour répondre à cette question cruciale qui permet de dire le bien et le mal, il faut examiner comment sont associées la capacité technique supposée et l'ambition ou la nécessité stratégique affichées.

Le diagramme des volontés et des capacités.

Il faut distinguer aussi nettement que possible volonté et capacité nucléaires et prendre en compte l'importance du facteur temps dans les programmes nucléaires militaires (on parle volontiers en décennies).

Pour interpréter ce tableau, il faut revenir à l'interrogation fondamentale. Pourquoi un Etat entreprend-il de braver les interdits et d'investir massivement et secrètement dans des technologies aussi complexes, coûteuses, sans retombées industrielles et commerciales mesurables ?

Pourquoi prolifère-t-on ?

Essentiellement pour sauvegarder son existence, sa sécurité, son projet. Le chantage nucléaire semble même avoir été utilisé deux fois ces dernières années, par l'Arménie et la Serbie à des moments critiques de leur histoire ; bluffs habiles mais rationnels, rapidement éventés mais démontrant la résolution et la volonté de survivre. De fait, le développement d'un programme nucléaire militaire témoigne à la fois d'une vive préoccupation de défense et d'une stratégie de puissance, mélangées dans des proportions qu'il convient d'examiner au cas par cas. Aux deux extrémités du segment de la prolifération, on trouve en fait toujours ces deux comportements très distincts.

Se protéger contre un voisin considéré à tort ou à raison comme menaçant; c'est la sanctuarisation d'équilibrage. Dans cette catégorie, quelques couples nucléaires sont bien connus, Brésil/Argentine, Inde/Pakistan. A des degrés divers, ces pays ont établi entre eux des rapports de dissuasion comparables aux systèmes dissuasifs occidentaux mais n'excluant pas certaines tensions (crise larvée du Cachemire). Dans d'autres cas (Israël, Afrique du Sud), il s'agit de s'assurer par sa capacité de nuisance nucléaire du parrainage d'un Grand (les Etats-Unis en l'occurrence). On peut aussi ranger dans cette catégorie des systèmes plus subtils encore, comme celui que développe discrètement le Japon dans son aire géostratégique, un instrument de dissuasion virtuelle, fondé sur une aptitude nucléaire avérée et une ambiguïté soigneusement entretenue.

S'assurer l'impunité par un système nucléaire afin d'établir une hégémonie régionale ; c'est la sanctuarisation hégémonique (ou agressive). Une telle attitude prétend interdire certains espaces régionaux aux puissances extérieures qui prétendent y exercer leur influence. Tel est le cas au Moyen Orient, dans les approches caucasiennes et près des champs de pétrole de la péninsule arabique. Tel est l'enjeu du bras de fer avec le "diable" iranien qui a pris le relais du "diable" irakien. Une situation comparable existe entre les riverains de la mer Jaune. Ce qui est en jeu, c'est la liberté d'action dans ces zones sensibles.

De fait toutes les équations de la prolifération oscillent entre ces deux extrêmes. Mais peut-on mettre sur un même plan toutes ces entreprises ? Ont-elles le même impact régional, établissent-elles des rapports de force équilibrés, stabilisants ? A l'évidence non ; alors il faut les traiter différemment. Phénomène polymorphe, la prolifération ne peut plus être rangée sans inventaire dans la catégorie des nouvelles plaies d’Egypte.

La prolifération, mal absolu ? Un discours contestable.

Le discours sur la prolifération que nous avons repris à notre compte en France sans examen approfondi devrait être regardé de plus près. Importé d'outre-Atlantique, il répond sans doute mieux aux intérêts américains qu'aux nôtres. Séduisant, parfois simplificateur, il traduit les hésitations morales, la volonté de "world dominance" et l'aptitude militaire des Etats-Unis à la stérilisation sélective des gêneurs. Alternant périodes de dramatisation et pauses, dénonciations solennelles et négociations discrètes, menaces à peine voilées et complaisances à l'égard des protégés, il s'inscrit dans une manœuvre stratégique d'ensemble qui sert les intérêts du plus fort. Celui-ci, qui dispose de la supériorité militaire conventionnelle et qui domine toujours plus la technologie et la science opérationnelles ne peut se laisser "égaliser" militairement par une puissance proliférante. On le comprend aisément.

Mais faut-il se laisser bercer par l'illusion d'être du bon côté de la barrière nucléaire ? La campagne contre les essais nucléaires français, tout comme la façon dont nos partenaires ont reçu nos offres de dissuasion concertée a donné à réfléchir. Notre statut nucléaire n'est pas définitif, et nous sommes les cibles potentielles de la logique que nous dénonçons de concert avec les Américains. Notre aptitude nucléaire autonome est une anomalie qu'il faudra corriger tôt ou tard ; tous nos partenaires européens en sont convaincus. Proliférants, nous l'avons été les premiers, ne l'oublions pas, pour des motifs que d'autres ont déjà revendiqués.

Alors, ne pourrions-nous pas modifier un peu l'axe de notre approche de la prolifération ? Ne pourrions-nous pas retrouver le souffle qui animait le général de Gaulle, quand il prêchait pour le non-alignement sur les blocs, sur la pensée dominante, de Phnom Pen à Brasilia ou à Québec ?

Nous pourrions faire observer que le monde n'est pas en noir et blanc. Il y a des exemples réussis de stabilisation régionale obtenue grâce à l'armement nucléaire, comme celui du triangle Chine-Inde-Pakistan établi avec un nombre minimal d'armes nucléaires; il y a un modèle d'une course larvée aux armements nucléaires stoppée par une négociation réaliste, comme dans le cône sud-américain; il y a des équilibres stratégiques renforcés par une dissuasion nucléaire virtuelle, comme autour de la mer Jaune; il y a aussi des programmes nucléaires abandonnés, dès lors que la survie de l'Etat n'est plus critique comme en Afrique du sud. Pourquoi se refuser à l'observer et à porter un jugement nuancé sur ces dispositifs de stabilité dans lequel le nucléaire joue un rôle positif ? Sommes-nous contraints à l'alignement par notre appartenance au Conseil de sécurité, au club des "légitimes" du nucléaire ? Notre détermination à promouvoir un monde multipolaire ne passe-t-elle pas par l'instauration d'un droit à la stabilité pour tous ?

Sans aller jusqu'à justifier un statut et des règles à suivre par un candidat proliférateur, nous pourrions lancer une réflexion sur les solutions qui s'offrent à un pays non-nucléaire cherchant à échapper à une forte pression stratégique, à compenser un rapport de force militaire défavorable ou à échapper à une tutelle pesante. Les garanties de sécurité directes (alliances) ou négatives (non-agression, non-usage en premier) sont loin d'être convaincantes, l'Histoire est là pour le rappeler. Dès lors, comment faire renoncer ce candidat à un dispositif autonome de sanctuarisation ?

La seule réponse des pays nantis est-elle dans la mise en place d'un régime draconien de contrôle, d'interdiction, d'intervention ? Cette perspective autoritaire n'est-elle pas elle-même une incitation à la prolifération, à l'accélération brutale de programmes nucléaires jusqu'ici latents, pendant que c'est encore possible ?

Il faut dépasser en la matière les tabous et le langage convenu et réserver aux seuls terroristes, Etats, groupes d'Etats, organisations et intérêts particuliers notre plus extrême rigueur, nos menaces, nos interventions et notre discours binaire. La tentation de l'apocalypse ne court pas les rues et ne concerne que les fous, ceux que les peuples se chargent en général d'éliminer, catégorie dans laquelle nous devrions nous garder de ranger Saddam Hussein, Kadhafi ou Kim Jong Ill. La stabilité régionale, qui conditionne la "multipolarisation" du monde requiert une analyse plus fine dont il n'y a pas de raison méthodique d'écarter a priori la dimension nucléaire militaire.

***

La prolifération nucléaire est une question préoccupante qui ne tolère pas l'a peu près dans lequel la maintiennent les incantations actuelles. Seule une étude sérieuse, reprenant les tendances réellement observées, et comparant les diagrammes volonté/capacité tous les cinq ans par exemple, depuis les années 1970, peut en rendre compte méthodiquement. N'oublions jamais que l'armement atomique a contribué à bloquer la guerre frontale aux temps de la guerre froide.

Dans la banalisation stratégique actuelle, restons attentifs aux leçons de l'Histoire d'un XX° siècle bousculé par trois guerres mondiales dont seule la dernière est restée froide et s'est achevée sans combats planétaires.

Chacun aura pu observer qu’à tout confondre et englober d’un concept général manichéen, on masquait en fait de poser deux données fondamentales: celle de la contribution du nucléaire à la stabilisation régionale, et celle de l'inquiétant développement des proliférations radiologiques, chimiques et surtout biologiques, autrement dangereuses que les explosifs nucléaires car s’attaquant directement, à des fins terroristes, à la santé publique, à la vie des populations et donc aux équilibres vitaux.

Là sont les vrais dossiers de demain.

Jean Dufourcq- Juin 2000.